近日��,中國水產科學研究院黃海水產研究所遠洋與極地漁業資源開發利用團隊在南極磷蝦(Euphausia superba)資源評估與中心漁場形成機制研究方面取得系列新進展�,相關成果分別發表于國內外漁業領域權威期刊《ICES Journal of Marine Science》《Marine and Coastal Fisheries》及《中國水產科學》���。上述系列研究通過深度挖掘我國磷蝦漁船采集聲學數據�,系統揭示了南極半島周邊海域南極磷蝦資源的動態變化特征����,進一步明確了環境驅動因子對中心漁場形成與資源聚集的關鍵作用,為南極磷蝦漁業科學管理和可持續利用提供了基礎科學依據���。

一����、構建基于漁船采集無序聲學數據的資源評估新方法�����,揭示中心漁場磷蝦生物量的季節性變化規律

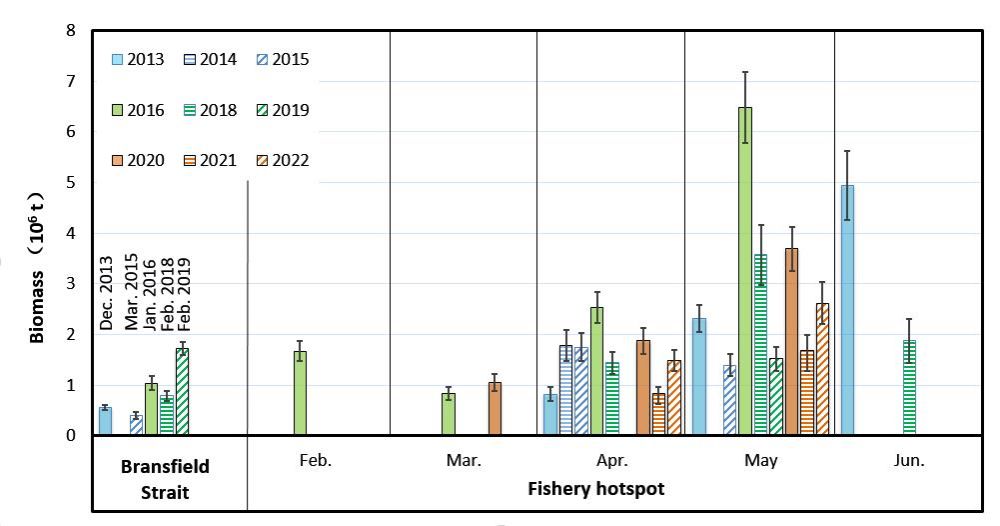

研究綜合利用區域網格化����、自舉法(bootstrap)與擴展Delta分布模型(RGED)等方法���,構建了漁船生產期間采集無序聲學數據的科學化應用與中心漁場磷蝦生物量的資源評估方法�����,利用我國漁船2012-2022年持續10余年在南極布蘭斯菲爾德海峽中心漁場內采集的漁船聲學數據��,首次系統評估了該區域內磷蝦資源的季節動態變化��。

研究發現����,布蘭斯菲爾德海峽中心漁場磷蝦生物量存在明顯的季節性變化規律�����,從南半球夏末至秋冬季資源密度迅速升高���,秋冬季的磷蝦生物量甚至可達數倍于捕食者對磷蝦需求最高的夏季��。上述發現為團隊提出的“漁業向某些特定區域的集中是對磷蝦資源聚集現象的自然反應”的科學觀點提供了直接的科學證據,有效回應了國際上對所謂“磷蝦漁業過度集中”的擔憂���。

二���、系統梳理漁場變動與環境因子關系,揭示中心漁場形成的關鍵環境驅動機制

研究總結了近年來南極磷蝦資源與漁場變動對環境響應的國內外研究進展���,系統總結了海水溫度���、海冰、流場�����、水團�����、鋒面��、食物濃度等關鍵環境因子對磷蝦生理功能、幼體補充、資源輸運與聚集的影響機制��。結合磷蝦資源動態分析�����,研究進一步揭示了驅動磷蝦中心漁場形成與維持的關鍵環境因子�����。結果表明��,磷蝦高密度聚集區主要分布于海水溫度?1°C至1.5°C�����、流速低于0.05m/s的海域�,海表溫度與流速是影響磷蝦密度分布的重要因子�。

研究系統探討了布蘭斯菲爾德海峽內水團與鋒面的季節變化對磷蝦聚集的影響機制。夏季�,海峽內主要受來自別林斯高晉海的過渡水團控制���;秋季��,來自威德爾海的過渡水團開始主導���,鋒面位置北移,流速減弱����,形成有利于磷蝦滯留與聚集的物理環境,從而促成中心漁場的形成��。

三�����、年際尺度上資源波動顯著�����,資源分布高度聚集

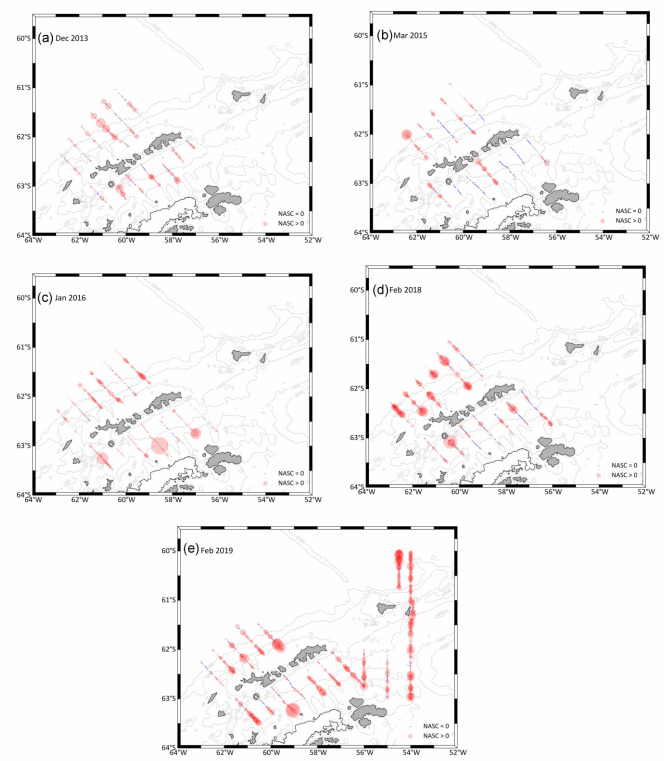

在磷蝦資源年際變化方面����,研究利用2013–2019年間我國磷蝦資源生產性調查聲學數據����,系統評估了南極半島周邊海域南極磷蝦生物量及其資源分布的年際變化。結果顯示����,2013–2019年間南極半島區域磷蝦的平均密度在18.6–70.6g/m?之間呈上升的趨勢,其資源分布表現出明顯的空間異質性與年際差異���。研究還進一步證實了磷蝦資源分布的高度聚集性�,盡管高密度集群(>100g/m?)僅占調查區域的不到20%����,卻貢獻了超過50%的總生物量���。

此外���,研究還強調了漁船聲學調查在磷蝦資源動態監測中的獨特優勢,以及其對基于科學數據的磷蝦漁業管理的重要性�。

上述系列研究進一步加深了對南極磷蝦資源變動規律與漁場形成機制的科學認知,相關研究成果同時提交至南極海洋生物資源養護委員會(CCAMLR)科學委員會����,其中磷蝦資源量評估結果已被直接應用于CCAMLR正在開展的南極磷蝦捕撈限額修訂工作,為我國深度參與南極磷蝦漁業國際管理決策提供了堅實的科技支撐�����。

南大洋南極磷蝦資源密度及主要鋒面分布示意圖

2013-2019年南極半島海域南極磷蝦聲學資源密度分布

布蘭斯菲爾德海峽漁業熱區南極磷蝦生物量評估

黃海所王新良副研究員為《ICES Journal of Marine Science》論文的第一作者�����,趙憲勇研究員為通訊作者�����;趙云霞副研究員為《Marine and Coastal Fisheries》和《中國水產科學》論文的第一作者����,趙憲勇和趙云霞分別擔任通訊作者����。該系列研究獲國家重點研發計劃、國家自然科學基金���、青島海洋科技中心“十四五”重大項目及中國水產科學研究院院級基本科研業務費等項目資助���。

全文鏈接:

https://doi.org/10.1093/mcfafs/vtaf012

https://doi.org/10.1093/icesjms/fsaf083

DOI: 10.12264/JFSC2024-0285